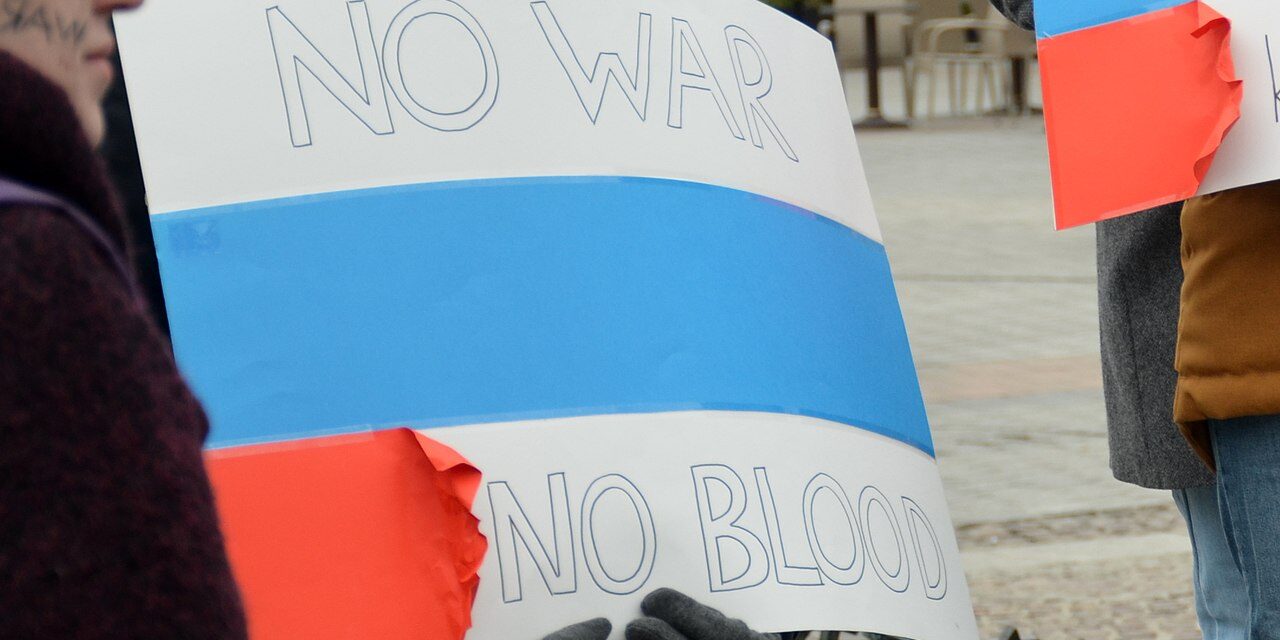

Le débat a pris de l’ampleur il y a quelques jours, après que l’ordre de mobilisation de Vladimir Poutine a poussé de nombreux Russes refusant de participer à la guerre d’agression contre l’Ukraine à fuir leur pays : faut-il ou non accueillir les réfugiés russes et leurs familles ? La réponse est oui, résolument ! Et l’on y ajoutera qu’il faut ouvrir les frontières pour garantir le droit de circulation et d’installation de tou·te·s les migrant·e·s quel que soit leur pays d’origine.

Plusieurs gouvernements et forces politiques en Europe refusent cet accueil et avancent que les motivations des Russes seraient opportunistes – n’ayant rien trouvé à redire à la politique menée par le régime de Vladimir Poutine depuis le 24 février dernier, ils cherchent désormais simplement à ne pas mourir sur le champ de bataille –, qu’eux et leurs familles feraient mieux de rester en Russie pour s’opposer au régime de Vladimir Poutine et à sa guerre, que parmi les réfugié·e·s se cachent des agents du FSB, les services de renseignements russes…

Si ces arguments semblent familiers, c’est parce qu’ils ont été mobilisés par la droite et l’extrême droite depuis 2015 lorsqu’il s’agissait d’accueillir des réfugié·e·s venant majoritairement de Syrie : pourquoi ces personnes ne restent-elles pas en Syrie pour se battre contre le régime de Bachar Al-Assad ? Combien de fondamentalistes se cachent dans les colonnes de réfugié·e·s échappant – ou non – avec peine aux barbelés, aux drones, aux matraques et aux navires de Frontex ?

Ceux et celles qui avancent ce raisonnement ignorent délibérément la montée d’une forme extrême d’autoritarisme en Russie comme iels ont délibérément ignoré la politique de la terre brûlée et les crimes contre l’humanité de Bachar Al-Assad en Syrie. L’opposition russe a dû faire face à une répression de plus en plus forte ces dix dernières années, au point d’être littéralement anéantie en 2020-2021 ; les Syrien·ne·s ont dû faire face dès 2011 aux tirs à balles réelles contre leurs manifestations pacifiques, aux arrestations arbitraires, aux viols, à la torture et aux armes de destruction massive. En Russie, en Syrie et ailleurs (y compris, mutatis mutandis, dans nos « démocraties » de moins en moins « libérales »), une telle répression vise non seulement à mettre fin à la mobilisation de celles et ceux qui ont déjà fait le choix de l’action, mais aussi à empêcher toute intention future de se mobiliser : le « coût d’entrée » dans la mobilisation est élevé quand on risque de passer des années dans une prison russe ou de disparaître dans les geôles de Bachar Al-Assad (ou de se faire éborgner par un tir de LBD 40 en France).

Incapables de faire face aux crises écologique, sociale et politique qui caractérisent notre époque, les forces de l’extrême centre et de l’extrême droite exaltent les paniques identitaires.

Ceux et celles qui refusent d’accueillir les réfugié·es de Russie, de Syrie ou d’ailleurs sont les mêmes qui ont renvoyé des Afghan·e·s dans un pays en proie à l’occupation impériale, à la guerre civile et à la corruption (les expulsions depuis des pays européens ayant même continué pendant plusieurs jours après la prise de Kaboul par les Talibans en août 2021). Incapables de faire face aux crises écologique, sociale et politique qui caractérisent notre époque, les forces de l’extrême centre et de l’extrême droite exaltent les paniques identitaires. La guerre impérialiste de Vladimir Poutine en Ukraine, la transformation ultra-autoritaire de son régime et le retour fracassant de la logique de l’affrontement entre blocs ont permis en Europe occidentale et centrale de ranger les Russes dans la catégorie de l’« étranger ».

Cette catégorisation n’est pas inédite – durant ce qui constitue certainement la majeure partie de l’histoire moderne, les populations slaves ont été victimes de la xénophobie et du colonialisme, phénomènes qui ont atteint leur paroxysme lors de la guerre de conquête et d’extermination nazie –, mais elle permet d’expliquer aujourd’hui que les forces politiques réactionnaires en Europe soient capables d’ouvrir les frontières aux Ukrainien·ne·s tout en les fermant aux Russes : la distinction ne se fait plus entre populations slaves et non slaves, mais entre celles qui adhèrent supposément à un projet d’accumulation du capital sous un régime politique libéral (quelles que soient les significations divergentes données à ce terme d’une classe dominante nationale à une autre, ou d’une fraction de la classe dominante à une autre) principalement impulsé par l’Union européenne, et celles qui adhèrent supposément à un projet d’accumulation du capital sous la férule d’un régime politique autoritaire. Cette adhésion supposée est déterminée non sur la base de l’action politique des individus et populations (par exemple, ne sera pas assimilé à un rejet le passage de la frontière avec la Finlande ou la Géorgie de milliers de personnes fuyant un régime autoritaire et refusant de participer à une guerre impérialiste), mais sur la base de valeurs arbitrairement adossées à des nations et des cultures (et des religions) dans leur totalité.

Il s’agit de refuser cette essentialisation et la distinction qui s’ensuit entre « bons » et « mauvais » migrant·e·s. Il fallait et il faut encore se féliciter de l’accueil réservé aux Ukrainien·ne·s fuyant les missiles et canons de l’armée russe, tout en veillant à ce que cette politique d’accueil soit suivie d’effets réels et en revendiquant son élargissement à tou·te·s les migrant·e·s quel que soit leur pays d’origine ; cet élargissement doit aussi valoir pour les Russes.

Il a été suggéré que la guerre d’agression de la Russie en Ukraine ravivait l’âge de l’impérialisme classique dont on situe le commencement dans la seconde moitié du 19e siècle et dont l’aboutissement cataclysmique a été la Première Guerre mondiale. En 1914, une poignée de socialistes d’Europe (dont la majorité des socialistes russes, contraint·e·s par le despotisme tsariste à la clandestinité ou à l’exil depuis bien avant la guerre) a refusé de s’engouffrer dans le conflit entre les différents impérialismes, tandis que la majorité de l’Internationale socialiste se vautrait dans un « social-chauvinisme » qui serait bientôt complice du massacre de millions de personnes. Pour la minorité de socialistes opposée à la guerre, la fameuse phrase performative du Manifeste du parti communiste, « les ouvriers n’ont pas de patrie » prenait un deuxième sens, descriptif celui-là : cette poignée de révolutionnaires était persécutée en Russie, en France et au Royaume-Uni car assimilée à des agents des Empires centraux ; en Allemagne et en Autriche-Hongrie, elle était persécutée car assimilée à des agents des puissances Alliées. Ce sont ces militant·e·s qui ont permis de maintenir vivant l’horizon internationaliste que la majorité des sociaux-démocrates avait fait voler en éclat dans les tranchées. Revenu·e·s en Russie à la faveur du vaste soulèvement populaire ayant renversé le tsar, ces révolutionnaires ont cherché à promouvoir la paix entre les peuples européens et encouragé les révolutions anticoloniales des peuples colonisés. Que ces efforts aient échoué et aient finalement été anéantis par la contre-révolution stalinienne n’enlève rien aux mérites de celles et ceux ayant porté haut ce drapeau internationaliste, en premier lieu depuis l’exil.

Photo : Silar, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.