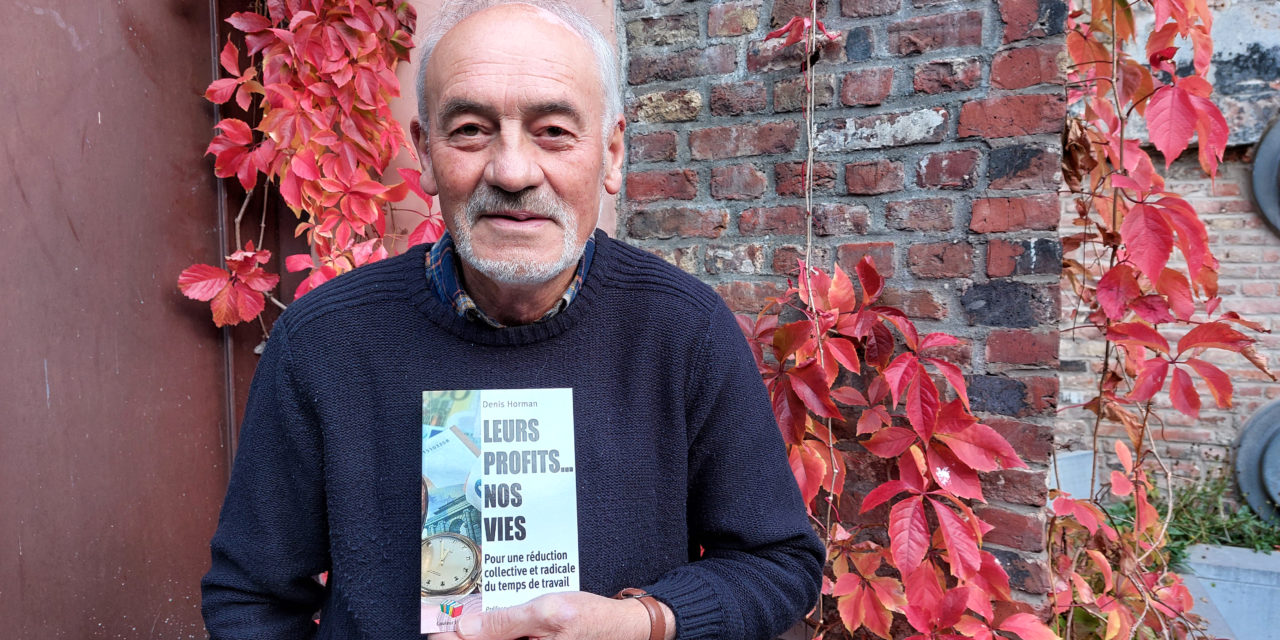

« Leurs profits…Nos vies. Pour une réduction collective et radicale du temps de travail », c’est le titre du livre que notre camarade Denis Horman a publié, il y a quelques mois, aux Editions CouleurLivres.

Dans ce livre, il présente, de façon claire et argumentée, les principaux enjeux du combat pour la réduction collective du temps de travail.

Gauche anticapitaliste : Ces dernières années, bon nombre de publications sont parues sur la réduction du temps de travail. Qu’est-ce qui t’a motivé à écrire ce bouquin ?

Denis Horman : Je suis parti de questions que j’entends autour de moi.

- Pourquoi tant de travailleurs/euses disent « vivement la pension ; on ne pourra jamais bosser jusqu’à 60, 65 ans, alors a fortiori jusqu’à 66, 67 ans »?

- Pourquoi, dans de nombreux secteurs, avec des intensités différentes, les conditions de travail se dégradent-elles ? Pourquoi les cas de burn-out se multiplient-ils, ainsi que les maladies professionnelles ?

- Pourquoi cette « souffrance au travail », cette sensation de « perdre sa vie à la gagner » ?

- Pourquoi de plus en plus de personnes, qui ont, comme on dit, la chance d’avoir encore un boulot, doivent-elles travailler plus vite, le stress au ventre, et de surcroit mal payées, au moment où des milliers de jeunes sont en recherche d’emploi, butant sur le blocage d’une embauche ?

- Pourquoi les gains de productivité liés à l’augmentation de l’intensité du travail, se traduisent-ils par d’avantage d’exclusion et de précarité, au lieu de servir à réduire le temps de travail contraint, à libérer du temps libre pour permettre à chacun/e de s’épanouir, de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale ?

Cette dernière question nous interpelle d’autant plus qu’en fait – et ce n’est pas un scoop- dans nos sociétés hautement développées techniquement, quelques heures de travail par jours suffiraient pour produire les biens et services dont nous avons réellement besoin, dans des conditions dignes et conformes à la nature humaine.

Comme je le signale dans mon livre, déjà, au XVIIIème siècle, Paul Lafargue, le gendre de Marx, plaidait pour la journée des 3 heures. En 1930, dans sa Lettre à nos petits- enfants, J.M. Keynes, qui était loin d’être un économiste marxiste, préconisait, « dans les pays de progrès, pour « éviter le chômage technologique », la réduction de la journée de travail à 3 heures, et les 15 heures par semaine.

Ces questions et ces positions résument bien les principaux enjeux du combat pour une réduction collective et radicale du temps de travail. C’est un combat central et d’actualité, comme je le développe dans la troisième partie de mon livre.

GA : Précisément, avant de développer cette troisième partie, tu as commencé, dans une première partie de ton livre, intitulée « Au cœur de l’exploitation capitaliste » par présenter le fonctionnement du mode de production capitaliste. Est-ce pour mieux éclairer l’enjeu du combat pour la réduction du temps de travail ?

DH : Ne tournons pas autour du pot : c’est le mode de production capitaliste, c’est l’organisation capitaliste de nos sociétés qui dressent un obstacle à cette aspiration légitime d’en finir avec cette souffrance physique et psychique au travail, à la répartition du travail entre toutes les mains, à la libération du temps libre, indispensable à l’épanouissement de chacun.e.

On ne peut comprendre le conflit autour de la réduction du temps de travail sans en examiner la racine, à savoir l’extraction de la plus-value au cœur du procès de production capitaliste.

Dans la première partie du livre, qui couvre une bonne part de celui-ci, je prends la peine de démonter ce mode de production capitaliste et pourquoi celui-ci pousse, de fait et malgré lui, à une large alliance entre les salarié.e.s de tous les secteurs, du privé et du public, soumis fondamentalement à la même surexploitation de la « force de travail » et, d’une manière ou d’une autre, au stress, à la pénibilité, à la dégradation des conditions de travail.

GA : Dans ton livre, tu parles d’exploitation dissimulée. Que veux-tu dire ?

DH : C’est grâce à Sherlock-Marx, assisté de Watson-Engels, que nous pouvons déchirer, avec eux, le voile qui camoufle cette « exploitation dissimulée ».

Entre autre, sur cette rengaine que nous bassinent, encore aujourd’hui, le patronat et ses acolytes sur le « coût du travail », sur les salaires qui seraient, pour eux, bien trop élevés.

Cette supercherie dissimule, à dessein, le fait que ce sont les travailleurs et les travailleuses qui produisent les richesses et qui ramènent quotidiennement aux employeurs bien plus de valeur qu’ils et elles n’en perçoivent en salaire.

Celui-ci correspond, aujourd’hui comme hier, à plus ou moins une demi-journée de travail. La deuxième partie de la journée s’ouvre sur du travail forcé, non payé. Ce « supplément », c’est précisément la plus-value, source du profit pour les entreprises capitalistes et des dividendes pour les actionnaires.

En ce début de XXIème siècle, le vol de temps de travail effectué au détriment des salarié.e.s – cette partie du temps de travail forcé, gratuit, le « surtravail »- a pris l’ampleur d’un braquage mondial. Et, le plus révoltant, c’est le fait que la « souffrance au travail », la surexploitation, le « surtravail » servent à alimenter et booster la fortune d’une infime couche de rentiers, en l’occurrence les actionnaires des grandes sociétés.

GA : Dans la deuxième partie de ton livre, tu retraces « le long combat pour la réduction du temps de travail », au niveau international et en Belgique. :

De 1880 à 1975, le mouvement ouvrier s’est battu de façon continue, parfois dans un climat quasi insurrectionnel, pour la réduction du temps de travail.

Ce combat a perdu de sa vigueur depuis une trentaine d’années. On en est toujours à la loi sur les 38 heures par semaine votée en 2001.

Et surtout, comme tu le décris dans ton livre, la contre-offensive libérale des années 1980 nous ramène, en ce qui concerne l’organisation du travail, près d’un demi-siècle en arrière.

DH : On en revient au système capitaliste et à son mode de production qui engendre des crises internes, payées cash par le monde du travail.

C’est ce qui s’est encore passé fin des années 1970, début 80.

Le profit, c’est le carburant du mode de production capitaliste. Son logiciel est formaté pour produire d’abord et avant tout. Car, la transmutation de la plus-value en profit se fait, in fine, via la vente des marchandises. Aussi, les capitalistes sont saisis d’une grosse fringale productiviste : produire pour produire, vendre pour vendre, pousser à la (sur)consommation, dopée par la publicité, payée cash par le consommateur. Cela se fait dans le cadre d’une concurrence à couteaux tirés. Cela aboutit inévitablement à une suraccumulation de marchandises qui ne trouvent plus d’acquéreurs solvables. Et cela provoque surtout une baisse sensible du taux de profit.

Début des années ’80, le tocsin a sonné pour une offensive généralisée et musclée du Capital contre le Travail. Le meilleur combustible pour relancer la machine à profits, c’est encore et toujours la main-d’œuvre humaine, la (sur)exploitation de la « force de travail », sous l’instigation du patronat et la collaboration active des gouvernements.

C’est ainsi que les mesures antisociales se sont multipliées. : sauts d’index, gel des salaires, licenciements, fermeture d’entreprises, même rentables…

L’offensive du capital atteint aujourd’hui de telles proportions que la tendance à la baisse du temps de travail, observée partout dans le monde depuis plus d’un siècle et demi, semble devoir progressivement s’inverser, alors qu’elle paraissait inéluctable. On en revient à l’allongement de la journée de travail, à l’annualisation du temps de travail, à la flexibilisation des horaires, à l’addition des heures supplémentaires, non récupérables et même parfois non payées, à la prolongation de l’âge légal de la retraite, à 66, puis 67 ans.

Un des objectifs principaux, poursuivi à travers ces mesures antisociales, est l’allongement de la partie du temps de travail non payé, le temps de travail « extra », pour augmenter le taux d’exploitation, la plus-value dont la plus grande part est empochée par les actionnaires, propriétaires des entreprises.

Toutes ces mesures antisociales sont gravées dans le marbre, dans la loi sur « le travail faisable et maniable » que fit voter, en février 2017, le gouvernement Michel. Et cela, en dépit du fait que, depuis les années 1990, et plus récemment encore, la revendication d’une réduction collective et radicale du temps de travail figure dans les programmes syndicaux, tant au niveau national interprofessionnel que dans plusieurs centrales syndicales.

GA : Tout cela nous ramène, en ce qui concerne l’organisation du travail, près d’un demi-siècle en arrière. Mais, que fait le mouvement syndical, fort de près de 3, 5 millions de syndiqué.e.s, une force potentielle qui devrait normalement être capable d’arrêter cette offensive capitaliste, menée sous l’égide du néolibéralisme et la participation active des différents gouvernements ?

DH : Depuis les années ’80, les organisations syndicales sont sur la défensive. Elles sont, pourrait-on dire, comme tétanisées devant les coups de boutoir du capital, la « stratégie du choc » des entreprises multinationales qui placent les salarié.e.s et leurs organisations syndicales devant le fait accompli.

Pour limiter la « casse », les syndicats saisissent la bouée de sauvetage des « plans sociaux », largement supportés par la collectivité, notamment via la sécurité sociale.

Les manifestations sans lendemain, la concertation sociale, qui tourne quasiment à vide, créent à la longue un sentiment d’impuissance chez les travailleurs/euses.

Des combats, des grèves continuent, ici ou là, sans pouvoir décrocher des victoires significatives, en grande partie à cause de leur dispersion.

Et, ce qui hypothèque en plus un changement de situation, c’est le productivisme, la productivité, l’impératif de la croissance sans limites et de la « compétitivité », inhérents au système de production capitaliste, qui contaminent les appareils syndicaux et imprègnent les esprits dans les rangs syndicaux. Tout cela au nom de la préservation de l’emploi, qui est pourtant malmenée.

GA : Cela ne fait pas rêver à des « lendemains qui chantent ». Et, dans tout ça, la réduction collective et radicale du temps de travail va-t-elle être renvoyée aux calendes grecques ?

DH : Seule la réduction du temps de travail, telle qu’elle est formulée et portée par une série de centrales, de secteurs du mouvement syndical, des organisations sociales et culturelles, des partis politiques de gauche est à même de réponde à une série de revendications légitimes et aux attentes pressentes des salarié.e.s. C’est ce que je développe dans la troisième partie de mon livre.

Il s’agit d’abord d’une réduction collective du temps de travail (RCTT). La souffrance au travail, physique et/ou psychologique, la flexibilité, l’augmentation de l’intensité du travail, cette réalité intersectorielle implique une généralisation de cette RCTT. Motivant ainsi l’ensemble des travailleurs/euses dans une lutte commune, elle favorise la construction d’un rapport de force indispensable entre les salarié.e.s et le patronat.

Une réduction radicale du temps de travail est indispensable pour faire reculer le chômage, pour ouvrir l’embauche de milliers de jeunes, pour permettre aux femmes de sortir de la logique du travail partiel contraint.

La réduction collective et radicale du temps de travail – les 32 heures/ semaine en 4 jours- prônées par plusieurs centrales syndicales et organisations sociales et politiques- est indispensable pour permettre à chacun.e de se réaliser dans une multitude de domaines que les contraintes horaires, l’aliénation au travail maintiennent hors d’atteinte. Le « règne de la liberté » ouvre la possibilité concrète aux délibérations collectives sur et en dehors des lieux de travail, à la convivialité, pour prendre notre sort en main et ne pas le laisser, sans contrôle, dans les mains des « experts » et des politiciens professionnels.

La RCTT est aussi une revendication essentielle dans la bataille contre le réchauffement climatique. L’urgence climatique exige de produire moins, travailler moins, partager plus. C’est une rupture avec l’engrenage surproduction-surconsommation, croissance-compétitivité, au cœur du mode de production capitaliste.

GA : La revendication d’une RCTT, telle qu’elle est avancée, s’inscrit donc dans un combat anticapitaliste. Elle implique de fait une opposition frontale aux intérêts des détenteurs du pouvoir économique, une autre répartition des richesses entre le capital et le travail. On est loin d’une telle démarche d’affrontement, avec des organisations syndicales sur la défensive et des travailleurs/euses qui, en l’absence d’une stratégie de combat interprofessionnel, et avec la sensation de « perdre leur vie à la gagner » en arrivent à rentrer dans des opérations « win-win »(donnant-donnant !) : accepter une réduction du temps de travail, sans embauche, avec blocage ou même perte de salaire, avec une augmentation du rythme de travail et de la productivité, ou encore, ce qui est dans l’air, accepter la semaine de 4 jours, sans réduction du temps de travail et des journées allongées, entrainant une perturbation de la vie familiale, un partage des tâches encore plus inégal et une partie du week-end passée à récupérer de la fatigue…

DH : C’est une réflexion très pertinente.

La RCTT s’inscrit effectivement dans un combat anticapitaliste. Elle ne peut faire l’impasse sur une mobilisation générale et unitaire du monde du travail, ce qui ne se fera pas avec une baguette magique.

Je voudrais souligner un élément qui peut dynamiser la lutte pour la RCTT.

Si la rengaine du patronat sur le « coût salarial », l’impératif de la « croissance », de la « compétitivité » peut semer, dans les rangs syndicaux l’illusion sur l’impératif productiviste, il faut cependant oser dire : ce n’est pas une baisse drastique des dividendes distribués aux propriétaires des grandes entreprises, les actionnaires « rentiers » et parasites, qui mettrait en péril la « compétitivité ».

Ces sangsues pompent la majorité et parfois la totalité des bénéfices de leurs entreprises et elles excellent dans le placement d’une grande partie de leurs fortunes dans les paradis fiscaux.

Alors, comme le soulignait un des documents de la FGTB wallonne, lors de son congrès de mai 2010 : « Il s’agit pour les travailleurs/euses de récupérer la part des richesses, qui a surtout rétribué les actionnaires, pour financer la réduction collective du temps de travail, des politiques industrielles, la transition vers de nouveaux modèles de productions, l’augmentation des salaires bruts, le relèvement de la pension légale, le rattrapage et la liaison des allocations sociales… ».